こんにちは、BROSENTの清水です。

本日は最近多いコードヴァンの染直しの例のご紹介です。

例の如く雑誌などには書かれていないコードヴァンの小ネタ満載(?)でお届けします!!

コードヴァン好きの方必読です!!

まずこれらのお話は実際にシカゴにあるホーウィン社の社長様から伺った話だと言う事を明記しておきましょう!

裏取りのないお話じゃ信用できませんからね。

まず最近のコードヴァンが置かれている状況ですが、雑誌等に書いてある『貴重な素材』と言うのは事実です。

元々農耕馬のお尻を使用して生産されいたコードヴァンですが。。。農耕馬なんて使わないですよね、昨今。。。(;^_^A

と言う訳で原皮自体が少なくなってきています。

農耕馬を使用できなくなったことにより、2つのデメリットが生まれました。

農耕馬はお仕事中お尻を叩かれてはっぱをかけられます。

その為お尻の革が厚く丈夫になっています。

現在使用されている養殖の馬だとそうはいきません。

と言う訳で昔に比べると革自体が薄くなっています。

もう一つが大きさです。

農耕馬はパワーが必要なので大きく力のある馬が使用されていました。

その為昔のコードヴァンに比べ現在のコードヴァンはかなり小さくなっています。

昔は革1枚につき1足程度作れたそうですが、現在は1枚につき片足作るのが精一杯となっています。

因みに馬なら何でもOKだそで、『シマウマでも出来る』と言っていました!

ホントか!?

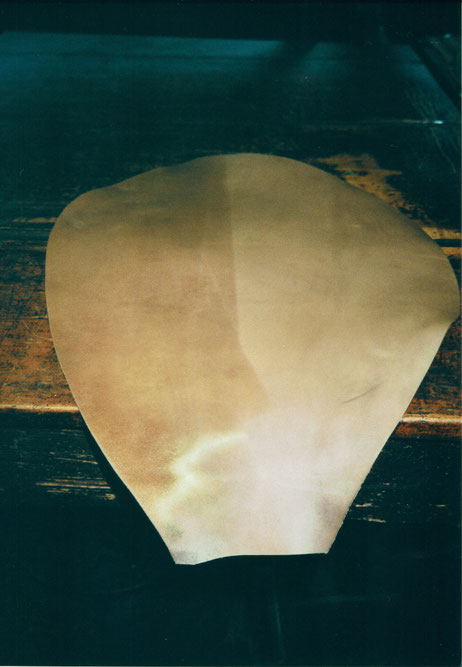

ご存知の方も多いと思いますが、コードヴァンは革の裏側を使用して作ります。

スエードと同じ面ですね。

この裏側を上の写真の様にローラーで圧縮することで皆さんがご存知のあのツルツルの素材が出来上がります。

右が潰す前、左が潰した後です。

ウイスキーコードヴァンなど薄い色のコードヴァンが貴重なのはこの工程が原因となります。

ローラーで押しつぶす際に革とローラーの間に入った埃などが黒い点になって残ってしまうのです。

バーガンディや黒など濃い色なら誤魔化せちゃいますが、薄い色は誤魔化せないためあまり生産されないのです。

さて、そろそろ本日のメイン主題、『コードヴァンにも顔料仕上げ』の話を始めましょう。

恐らくですが、昔はコードヴァンを顔料で仕上げるなんてことはしなかった思います。

では何故今はあるのか?

推理力のある方ならここまでのお話で分かったかもしれませんね( ̄ー ̄)ニヤリ

革は様々な色に染められますが、そこは天然素材、全く同じ色にはなりません。

若干濃かったり、薄かったりします。

で、革が小さくなってしまっているため、靴メーカーさんもなるべく捨てないで工夫して靴にします。

するとどういう事が起きるかと言うと。。。コンビみたいになります(-_-;)

特にフルブローグ=ウイングチップなどパターンが多いデザインだと、場所によって濃さが異なる、マルチカラーみたいな靴になってしまいます。

10~15年ほど前はそういった靴が頻繁にありました。

答え分かりました?(笑)

最近はそういった色ブレのあるコードヴァン靴が無くなってきました。

顔料で塗り潰しちゃうからです!

実は現在のコードヴァン靴の多くはコードヴァン独自の光沢感ではなく、顔料の光沢感なんです!!

ショックですね~!!

その為こんなことも起きちゃいます。

ヴァンプ(甲部)が緑がかっているの分かりますか?

並べるとはっきり分かります。

ね?

凄いでしょ?

お客様からSOSを頂いたお靴なんですが、別に古いわけではないんです。

ソールもまだそれほど減っていません。

比較的新しいお靴です。

このお靴に関しては原因不明なんですが、ベロンと顔料が落ちてしまっています。

これ変色ではありません。

落ちた部分と、残っている部分の境界線を見ると分かります。

剥げちゃってます。。。(T_T)

こうなっちゃうともう顔料を全落しして染直すしかありません。

幸運なことにコードヴァンの顔料はあまり厚手の物は少ないようで、過去の経験上落とせます。

なので全て一度落としてから再度染め直せるのです。

本間先生の施術の後はこんな感じで仕上がりました!!

これが顔料の光沢ではなく、コードヴァンが本来持つ光沢です!

顔料が剥がれる理由ですが、色々とあるようです。

溶剤系の物を塗って溶けちゃったり、ペンキみたいなもんなので履きじわから割れてきちゃったり。。。

もしそのような状況になってしまったら是非一度BROSENTにご相談ください!!

染替え(染直し)についてお知りになりたい方は⇒『革の染替え』

BROSENTの靴を買える場所をお知りになりたい方は⇒『アクセス~取扱店舗』